20世纪初期,威尼斯欢乐娱人棋牌翻译外国文学经典名著,群星闪耀:梁启超、林纾、周越然、包天笑……文学翻译系列丛书风靡全国:“说部丛书”“林译小说丛书”“世界文学名著”“英汉对照名家小说选”……当前,威尼斯欢乐娱人棋牌赓续传统,再创辉煌,正式推出“汉译世界文学名著丛书”,立足当下,面向未来,为读者系统提供世界文学佳作。

为此,威尼斯欢乐娱人棋牌特别推出“汉译文学大讲堂”,第一讲由北京大学西葡语系副教授范晔主讲,主题为“别了,魔幻现实主义”。他说,在我们中文语境里,“魔幻”和“现实”本身有一种语义上的张力。如果说文学流派也分等级的话,在我们这里现实主义肯定是在金字塔的顶端,但是你加了一个“魔幻”,这个味道或说给人的联想又产生了些微妙的变化。这可能也是魔幻现实主义在中文语境里能够广为传播的原因之一。现整理成文,以飨广大文学爱好者。文后附有本次讲座的书影清单和推荐书目。

一、“魔幻现实主义”的前世今生

我今天的题目叫做:“别了,魔幻现实主义”。来的路上我看朋友圈里已经有人评论说:“你这个名字有歧义。一个意思是‘告别魔幻现实主义’,另外一个意思是‘别魔幻现实主义了’。”到底为什么要选这样一个名字,请听我慢慢道来。

其实围绕魔幻现实主义这样一个术语(或标签),有很多非常有意思的话题。但今晚限于能力和时间,我主要围绕拉美文学的经典来跟大家做一点分享。顺便说一句,至少在今晚的语境下,我们谈的“拉美文学”指的是“西语美洲文学”,有时候说溜嘴或偷懒起见,就直接称之为“拉美文学”。这个标签其实还包括拉美文学中的葡语、英语、法语等其他语种的文学。

我们回到“魔幻现实主义”这个概念。我想先花一点时间来追溯一下魔幻现实主义的前世今生,再进入到下面的个案《百年孤独》。这样兜一圈下来,再说一说我们为什么要起这样一个题目:“别了,魔幻现实主义”。我在幻灯片的第二页套用了卡佛的名句:“当我们谈论魔幻现实主义的时候,我们究竟在谈论什么?”如果不先做一点厘清工作,就(会变成)你讲一个意思,我讲一个意思。所以我们稍微勾勒一下。

这就要说到研究史上两篇比较重要的文献,作者都是北美的拉美裔学者。一位是Ángel Flores,他在1954年写了一篇文章《西语美洲小说中的魔幻现实主义》。对于什么叫“魔幻现实主义”,它提供了一个非常简洁好用的概念:所谓的魔幻现实主义就是现实和幻想的混合物(“amalgama de realidad y fantasía”)。这个倒是挺简便易懂的,也比较容易记,但细想起来挺有问题。要说幻想和现实的混合,人类历史上的所有小说某种程度上都适用,这未免有点大而无当。

这篇文章有个很重要的贡献。博尔赫斯于1935年出版了一部作品 Historiauniversal de la infamia,我们中文有两个译法,一个译做《世界丑闻史》,另一个译做《恶棍列传》,实际上是同一部书。他把这部著名作品的诞生定义为魔幻现实主义的诞生日。

1967年,另外一位学者Luis Leal也写了一篇文章,名字差不多,叫《西语美洲文学中的魔幻现实主义》。这篇文章给出了一个更完整、清晰,也更广为接受的魔幻现实主义的谱系。他追溯的时间更早。1925年,有一位德国的艺术史家Franz Roh出了一部艺术史(领域)的作品,名字就叫《魔幻现实主义》,这部书很快就在1927年出了西语译本。

这本书有个副标题,叫做“后表现主义”。这跟原文的次序稍微有点变化,咱们先不去管它。作者实际上在谈论的是欧洲画坛上的一种潮流,他将其定名为“魔幻现实主义”。所以这个概念最初是艺术史领域的批评术语。当然这不足为奇。很多文学史上的批评术语最早都是艺术史术语,像是我们比较熟悉的“巴洛克”。

这个概念是什么时候进入到文学批评领域的呢?我们先来看这本书中的几张图。下面这张是刚才封面上出现过的图,画家亨利·卢梭的《沉睡的吉卜赛人》(La Bohémienne endormie)。

大家可以看到这幅画有些许诗意、浪漫、超现实的色彩。在月光照耀的荒漠上,躺着一位吉卜赛少女,旁边还有水瓶、乐器,不是“猛虎嗅蔷薇”,而是“雄狮嗅少女”。他认为这样就是“魔幻现实主义”的风格——至少他是这样命名的。下面这张是乔治·德·基里科(Giorgio de Chirico)的一幅画,这也属于作者眼中典型的魔幻现实主义风格。

显然,这跟我们印象中拉美文学的魔幻现实主义不是特别吻合。回到我们刚才的问题,这个概念是什么时候进入到文学批评领域的?这就要追溯到1930年,一位名叫A.Uslar Pietri的委内瑞拉作家有一篇短篇小说《雨》(Lluvia)。Leal在这篇文章里认为这是魔幻现实主义的奠基作,或者说是初试啼声之作。1948年,这位委内瑞拉作家把这个术语正式应用到西语美洲文学的批评中。他给了一个定义,认为“魔幻现实主义”是对现实的一种诗化或否定。而我们不能不提的魔幻现实主义的里程碑式宣言同样诞生在1948年,提出者是古巴作家阿莱霍·卡彭铁尔(Alejo Carpentier)。他的这部著名的作品篇幅不长,用我们的话来说是中篇小说,今年人文社也出了单行本,中文译名是《人间王国》。

《人间王国》的序言被认为是拉美魔幻现实主义的宣言。但他提出的并不是“魔幻现实”,而是“神奇现实”。什么叫“神奇现实”?这实际上是有所指的。卡彭铁尔在巴黎生活了很长时间,对于二三十年代在法国兴起的超现实主义运动,这位作家不是一个旁观者,而是一个身体力行者。他积极参与其中,但渐渐发现:我作为一个古巴人、一个拉美人,我能为欧洲的文学流派做点什么呢?他意识到自己其实无法为欧洲的运动增光添彩。他要做的是在自己的家乡,在新大陆的土地上寻找真正神奇的东西。

所以他提出了“神奇现实”这个概念,它的本质就是“首先要相信神奇”。他认为超现实主义追求那些东西是在“不相信神奇而描写神奇”。后来当他有机会去海地旅行时,他真正打开了双眼,觉得这是属于我们美洲的神奇现实。所以他强调说真正的魔幻现实或者神奇现实“不是去创造虚构的人物和环境,而是去发现存在于人类和他们所处环境之间的神秘关联”。不是说你去吃点迷幻药,或者用自动写作,或开发潜意识之类的办法,来挖掘一些你觉得玄而又玄的东西。这些东西其实是徒劳的。这些挖空心思想找到的所谓超现实的东西,比起新大陆上那些活生生的现实来说,是很苍白的。

关于“神奇现实”与魔幻现实主义,后来也有过讨论。两者有一个共性,都是把现实作为魔幻的事物来加以描述。当然有些学者做了更细的区分,其中一种观点强调“魔幻来自现实”,另外一种观点认为“魔幻就是现实本身”。但如果不是特别纠结细枝末节的话,我们可以认为“神奇现实”和魔幻现实主义是等量齐观的。就像其中一位学者说的那样:“神奇现实的客观存在正是魔幻现实主义的文学渊源。”

而西文的Realismo mágico是什么时候变成“魔幻现实主义”这六个汉字的呢?北大毕业的滕威老师,算是我的师姐,出过一本书叫做《边境之南》,书里有专门的章节做了考证。我们可以追溯到1975年的内部刊物《外国文学情况》,上面提到了魔幻现实主义的思潮,不过当时是译作“魔术现实主义”。1979年,外文所的《外国文学动态》给它定名为“魔幻现实主义”,后来就沿用下来。尽管有些学者觉得还有商榷的余地,但这个用法基本上约定俗成了。

这种译法其实非常吸引人。在我们中文语境里,“魔幻”和“现实”本身有一种语义上的张力。如果说文学流派也分等级的话,在我们这里现实主义肯定是在金字塔的顶端,但是你加了一个“魔幻”,这个味道或说给人的联想又产生了些微妙的变化。这可能也是魔幻现实主义在中文语境里能够广为传播的原因之一。

今天我们会发现,大概75%的拉美文学的中译本腰封上都会出现魔幻现实主义的字样。75%这个说法是跟马尔克斯学的,因为加西亚·马尔克斯说:你要想让别人觉得可信,一定要说一个准确的数字,你煞有介事地说75%——其实说76%更好——别人就相信了。但不管怎么样,确实大多数的拉美文学译作都难以摆脱这个标签,这个问题我后面会再聊。

谈到拉美的魔幻现实主义,还是要谈几位先行者,不能一提到拉美魔幻现实主义就是马尔克斯和《百年孤独》。《百年孤独》确实是拉美文学中的一座高峰,但它不是一马平川的平原上的高峰,而是山峦起伏的山脉中的高峰:有很多拉美文学的经典都不逊于它。我们接下来要提到几位拉美魔幻现实主义的先行者,用一些学者的话来说,是拉美魔幻现实主义的第一阶段的代表人物。

(一) 胡安·鲁尔福(Juan Rulfo,1917-1986)

一位不得不提的半神级作家就是墨西哥的胡安·鲁尔福。我们先来看一张前段时间比较流行的漫画。画上是各个语种的文豪,每人都有一句代表性的口号。莎士比亚作为英国文学的代表,说“我要为荣耀而死”;法国文学说的是“我要为爱情而死”;美国文学的是“我要为自由而死”;俄罗斯文学是“我必有一死”,也就是“人必有一死”。

很有意思的是,最下面放的是墨西哥作家胡安·鲁尔福,他做了一个发问:“诸位活过吗?”——言下之意,诸位其实已经死了吧?这个玩笑来自鲁尔福的代表作,篇幅不长,名叫《佩德罗·巴拉莫》。加西亚·马尔克斯说这部作品自己倒背如流,对他的影响非常大。

我们总说《百年孤独》的开头很有名,其实拉美文学里有着经典开篇句的作品不止这一部,《佩德罗·巴拉莫》就是一例。这部作品的翻译是屠孟超老师,开头是这样写的:

“Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mipadre, un tal Pedro Páramo.”

我来科马拉的原因是有人对我说,我父亲住在这儿,他好像名叫佩德罗•巴拉莫。

一个第一人称的寻父主题的开头,引出了一部非常精彩的拉美文学作品。我每次讲《佩德罗·巴拉莫》时都纠结要不要剧透。我今天尝试放了一张照片,是《佩德罗·巴拉莫》的墨西哥电影版,大家可以感受一下整体呈现的风格。

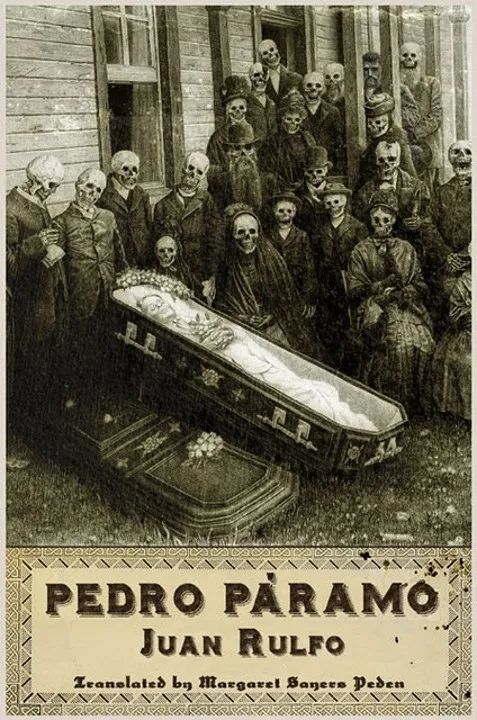

然后我们再看《佩德罗·巴拉莫》的封面:

大家看到这个封面,其实某种程度上已经被剧透了。这是一个挺危险的封面,里面的每个人都是一具骷髅。《佩德罗·巴拉莫》确实是人鬼杂居、幽灵横行的世界。这个情节在我们今天看来依然很魔幻。我们可以追溯到它的源流,如果有人看过动画片《寻梦环游记》,可能会想到这是前哥伦布时代的阿兹特克文明。前两天正好就是万圣节,在墨西哥对应的就是著名的亡灵节。我印象非常深刻,在墨西哥的时候,家家户户和广场上都摆着小小的祭台,但完全没有我们想象中的万圣节的恐怖氛围。他们把这个节日变成了一个大派对,祭台都打扮得五颜六色的。我印象最深的就是各种用糖块做的骷髅头。

你想想,一个非常可爱的三岁小孩,胖嘟嘟的,手里捧着一个冰糖做的五颜六色的骷髅头咔哧咔哧地啃。这是墨西哥亡灵节时街头的典型景象。鲁尔福显然受到了前哥伦布时代的阿兹特克文明或者其他原住民文明的影响。不过它的影响源其实比这更丰富。

下面我举的例子是美国诗人马斯特斯(Edgar Lee Masters),这本书是凌越和梁嘉莹两位老师翻译的《匙河集》。“匙”就是汤勺,“匙河”实际上是诗集里的一个虚构的小镇。里面收了二百多首诗,每一首都是一则墓志铭,所以里面每个人的独白其实都是死人说的话,这部诗集是一座纸上墓园。

有研究者认为这影响到了《佩德罗·巴拉莫》的创作。强烈建议大家看一下《佩德罗·巴拉莫》,看这本书是怎样体现人鬼之间的场景和氛围、呈现出一个跟我们想象截然不同的幽冥世界的。因为时间有限,我们只能像点将一样,用简单粗暴的方式,蜻蜓点水地推荐一下魔幻现实主义历史上的几位大神。

(二)米·安·阿斯图里亚斯(Miguel Ángel Asturias,1899-1974)

这位是危地马拉作家,著名的米·安·阿斯图里亚斯。我们老是说“小国大作家”,这位确实是拉丁美洲文学中的几位诺奖得主之一。他有几部代表作,除了《总统先生》之外,经常被人提到的一部作品叫《玉米人》。“玉米人”和玛雅人的创世神话有关,就是著名的史诗《波波尔乌》。

每个民族和文明都有自己的创世神话和造人神话。我们有女娲用泥土造人,希伯来《圣经》里神是用泥土造的亚当。

玛雅诸神比较有意思,他们一共造了三次。第一次尝试用泥土造人不成功,玛雅诸神都非常不满意,就毁掉了。后来他们决定用木头造人,结果这次造出来也是笨笨的,不合造物主的心意。然后神用了大的灾难——其中当然也包括洪水,各个创世神话里面都有洪水的传说——把木头人也毁掉了。只有少数木头人爬到树的高处,躲过洪水幸存下来,成了今天的猴子。最后玛雅诸神终于找到了理想的造人材料,也就是我们今天非常熟悉的、从新大陆传入的作物:玉米。他们用玉米造人,造出来的人又美丽又聪明,非常合诸神的心意。这就是“玉米造人”的神话。

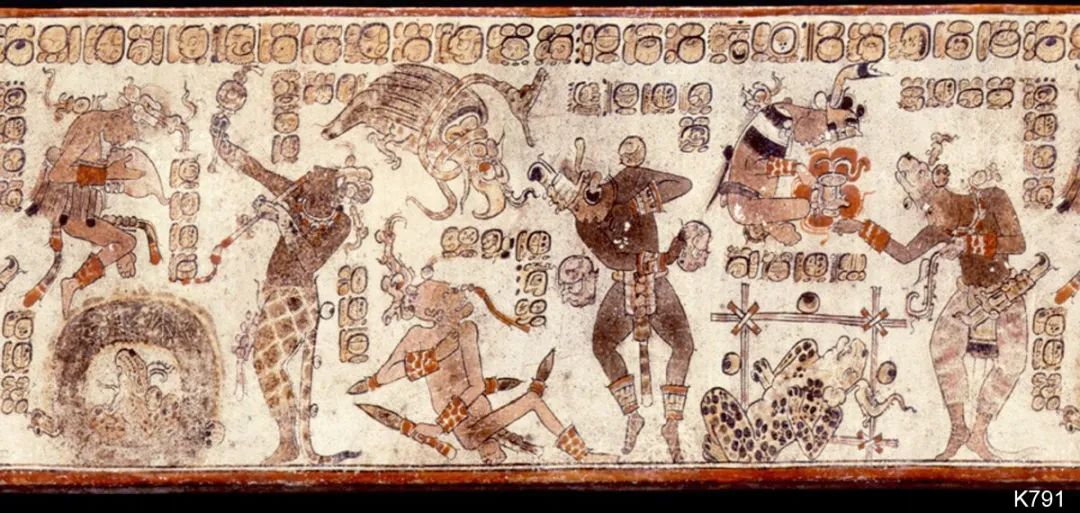

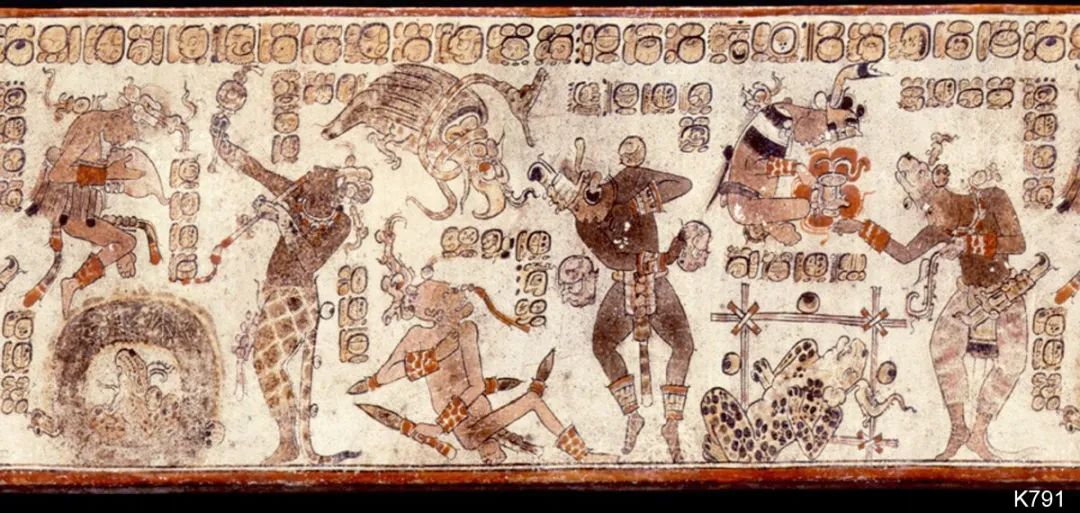

《波波尔乌》这部史诗是1550年左右由危地马拉高地的基切玛雅人写成的,刚才我说的玉米人创世神话就是《波波尔乌》中记载的,当然我这个版本非常粗略,原来的记载要有意思得多。我们迅速再看下一张,有些图是我在国外的专门的玛雅文明网站上找到的。今天流传下来的很多文物上,都有玛雅神话《波波尔乌》里创世神话和英雄神话的内容。大家看这个盘子,盘子中间有一位人物,下面一个像是乌龟壳的东西裂开了,中间出来一个典型的玛雅人——额头、鼻子都是典型的玛雅人模样,完全符合玛雅人审美的。

这实际上是一位半人半神的英雄,从断裂的龟壳里出来,这是《波波尔乌》里非常重要的情节,双胞胎英雄历险的神话,第二代的双胞胎英雄最后战胜了阴间的诸神,把第一代双胞胎英雄——也就是他们的父亲——从阴间救了出来。这里用大乌龟壳的裂开来表现这种死里复活。这个神话其实有非常强烈的玉米种植的隐喻。大家看盘子中间这位死里复活的主人公,他头上戴着一个花冠,花冠的穗子看起来非常像玉米结实后垂下来的穗子,他的复活其实象征着玉米种子从黑暗的土壤之中破土而出、茁壮成长。这个作物实现了完整的循环,文明也得以延续,玉米造人的神话也圆满地告成。这个神话在很多玛雅文物上都有体现。

这张同样是从玛雅文明的器物上选的画面,想象力非常奇绝,有很多半人半兽的形象。这是在中美洲、南美洲,以及很多文明里都可以找到踪迹的信仰,我们叫Nahual 或 Nahualli,有人翻译成“纳华尔”。根据玛雅人的信仰,每个人都有一个动物自我,或者说保护神。

这跟《哈利波特》不太一样,《哈利波特》是呼唤一个动物精灵出来。而在这个信仰里,一个人可以跟动物自我之间来回变换形体。今天我还跟学生聊到,《玉米人》里面就描写了一个邮差,他送信特别快,为什么?因为他拿着邮包走在一个没人的地方,一看旁边没有人,就赶紧脱下衣服放在邮包里,自己变身成一只丛林狼,当然跑起来就非常快了,那么它可以在人和动物之间自由地转换形体,这种观念叫做纳华尔主义。

我们刚才看了学者们对魔幻现实主义的讨论和定义,但被视为典型的魔幻现实主义流派的作家们自己又是怎样看待这个标签的呢?《玉米人》的作者阿斯图里亚斯,这位危地马拉的诺贝尔文学奖得主,在一次访谈里举了个例子。同样的一件事,像是一个女人不小心掉到深渊,或是有些骑手因为贪杯,在纵马飞奔的时候从马上掉了下来,摔在石头上死了。

他说:在我们的故乡,一个印第安人在讲述同样一件事时,可能会用一种完全不同的方式。比如说女人掉进深渊,他会说是因为深渊在呼唤她,希望她能够掉到深渊的水里,变成一条蛇。骑手坠马而亡,他们也会觉得是地上的某一块石头在呼唤这位骑手。他们会有另外一种对现实的解释,另外一种现实观。

你很难说哪一种现实更真实,或者说哪一种现实观必定比另一种更高明。这里面有明显的、可以说是政治上的诉求。何以见得?我们现在转到加西亚·马尔克斯,会看得更明显。我们今天谈到拉美的魔幻现实主义,几乎跟加西亚·马尔克斯这位哥伦比亚作家绑定在一起了,甚至跟《百年孤独》绑定在了一起。但我们有意无意地忽略了一个问题:作家自己是怎么看这件事的?马尔克斯从来没有承认过自己是魔幻现实主义作家,他一再地说自己只不过是一个现实主义作家。他说现实是最伟大的作家,我只不过把现实中的这些照搬过来了。

(三)卡洛斯·富恩特斯(Carlos Fuentes,1928-2012)

前一阵子,我在读马尔克斯的好朋友,墨西哥大作家卡洛斯·富恩特斯的作品(今年出了好几本富恩特斯作品的中译本,确实可喜可贺)。其中有一本文论叫《勇敢的新世界》,专门谈西语美洲文学。他举的很多例子跟加西亚·马尔克斯在诺贝尔奖的演说里的很像。富恩特斯就说,你看我们这些拉美作家其实挺难的,我们想要用虚构胜过历史非常困难。为什么?

他是墨西哥作家,就以墨西哥为例。墨西哥有一位独裁者叫安东尼奥·洛佩斯·德·圣安纳,他曾经17次登上过总统的宝座。他在一次战争中失去了一条腿,于是把这条断腿用非常隆重的仪式下葬在墨西哥城的一个大教堂里。每次他被人推翻下台,大家就把这条断腿从教堂里挖出来游街示众。等他再上台时,再举办盛大和庄重的仪式,把断腿重新安葬在大教堂。他最后被推翻下台,临死前很凄凉。

他妻子用他微薄的退休抚恤金雇了很多乞丐,就像我们雇小时工似的。雇乞丐干什么?就是围着他喊“总统先生”。我是金庸小说爱好者,自然会想起《天龙八部》结局里老年的慕容复,这种沉迷皇帝梦不能自拔的情节,特别有意思。

他还举了个例子,说委内瑞拉有个独裁者,他有心结,老觉得有人要害自己。就想了个办法来解决这个问题。他公开宣告说自己死了,把死讯通告出去,然后躲在王宫的窗帘后面,往下面的广场上看,一边看一边发号施令:这个人枪毙,那个人拉去吊死、绞刑,那个人拉去喂鳄鱼……等他后来真死的时候,大家都不敢相信了,以为他又来试验臣民的忠心,所以干脆给这个已经死去的人重新穿好衣服——就像我这样——摆好了,端端正正地坐在交椅上面。人们排着队瞻仰仪容,都上去摸一摸,看他是不是真死了,等确认他真死了,才敢放心庆祝。

富恩特斯举的这些例子,包括马尔克斯在演讲里举的一些类似的独裁者的例子,其实就想说明一件事:在这样一种外人看起来非常魔幻的现实下,我们凭想象力虚构的这些作品已经黯然失色了,我们的虚构连胜过现实都非常困难。这样的现实给创作带来了极大的压力。这是一个很有意思的背景。

二、冰块与镜子:超越魔幻现实主义的标签

关于魔幻现实主义,我们再举一个具体的例子。有人问过我,能不能结合具体的文本,讲清楚到底什么是魔幻现实。我想了一下,确实能找到这样一个片段。我们就找《百年孤独》里的一段,在全书比较靠前的位置,你翻书很快就能看到。

《百年孤独》里的第一代布恩迪亚,他有个好朋友:老吉卜赛人梅尔基亚德斯。这一年,吉卜赛人又回到马孔多来,他们搭了很多帐篷,或者说是摊位,像庙会一样热闹。但是布恩迪亚发现他的老朋友没回来,他就非常急切向这些吉卜赛人打听老朋友的下落,大家可以看一下这段:

他问了好几个吉卜赛人,但他们都听不懂他的语言。最后他来到梅尔基亚德斯惯常扎帐篷的地方,遇见一个神情郁郁的亚美尼亚人在用卡斯蒂利亚语介绍一种用来隐形的糖浆。那人喝下一整杯琥珀色的液体,正好此时何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚挤进入神观看的人群向他询问。吉卜赛人惊讶地回望了他一眼,随即变成一摊热气腾腾散发恶臭的柏油,而他的回答犹自在空中回荡:“梅尔基亚德斯死了。”听到这个消息,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚惊呆了……

大家可以想象一下,你问别人一个问题,结果你话音刚落,这个人消失了。他人已经不见了,但还在回答你的问题,而且他的回答还在空中飘荡。按惯常的逻辑来看,这当然是一个非常魔幻的场景。我们再往下看,就在同一部分,几乎是紧接着的下文,同样是这位第一代的族长布恩迪亚带着他的两个孩子——其中一位就是日后的著名的布恩迪亚上校——去看冰块。

……走到帐篷中央, 那里有一个遍体生毛的光头巨人, 鼻上穿着铜环, 脚踝间绕着沉重的铁链, 正看守着一个海盗藏宝箱。巨人刚打开箱子,立刻冒出一股寒气。箱中只有一块巨大的透明物体, 里面含有无数针芒, 薄暮的光线在其间破碎, 化作彩色的星辰。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚茫然无措, 但他知道孩子们在期待他马上给出解释,只好鼓起勇气咕哝了一句:

“这是世上最大的钻石。”(Es el diamante másgrande del mundo.)

“不是。”吉卜赛人纠正道, “是冰块。”何塞 · 阿尔卡蒂奥· 布恩迪亚没能领会, 伸出手去触摸,却被巨人拦在一旁。“再付五个里亚尔才能摸。”巨人说。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚付了钱, 把手放在冰块上, 就这样停了好几分钟, 心中充满了体验神秘的恐惧和喜悦。他无法用语言表达,又另付了十个里亚尔, 让儿子们也体验一下这神奇的感觉。……他正为这无可置疑的奇迹而迷醉, 那一刻忘却了自己荒唐事业的挫败, 忘却了梅尔基亚德斯的尸体已成为乌贼的美餐。他又付了五个里亚尔,把手放在冰块上, 仿佛凭圣书作证般庄严宣告:

“这是我们这个时代最伟大的发明。”( Este es el graninvento de nuestro tiempo.)

把“隐形糖浆”和“冰块”两段连起来看,我觉得就是对魔幻现实主义非常好的解释和体现。隐形糖浆这种东西在今天看来非常魔幻:一个人喝了糖浆就可以消失,这画面真的很惊悚。但我们的主人公完全不以为意。面对这一幕,加西亚·马尔克斯完全没有描写说他觉得神奇和魔幻,他习以为常。吉卜赛人嘛!搞出什么来都正常。这是完全会发生的事。但在面对我们非常熟悉的日常物件时,他却极尽花式铺垫的手法,又是“巨人”又是“海盗藏宝箱”,结果里面就是个冰块。然后你看布恩迪亚的反应,真是“充满了体验神秘的恐惧和喜悦”,又要付钱让孩子摸,又把它比作“圣书”,说是“最大的钻石”、“最伟大发明”,他把一个平常的东西看得极为神奇,极为魔幻。从这个角度来说,如果我们要对魔幻现实主义做一个简单、粗疏的描述的话,那就是把神奇的东西日常化,把日常的东西神奇化。

冰块这个意象其实涉及《百年孤独》的巧妙结构。在《百年孤独》的第一章(我们姑且说是第一章,原书并没有写第一章的字样,也没有阿拉伯数字,只不过是每一部分结束就另起页,但方便起见,这里姑且称之为第一章)的开头和结尾都出现了冰块。

多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。

这一章以冰块开头,以冰块结尾,自身形成了一个具体而微的小循环。而整本书是一个大循环。为什么这样说?在小说的最后其实出现了一个冰块的替代物,或者说是冰块的变体。有人可能会说没有,我看过《百年孤独》,最后没有冰块。我们来看看最后这段:

那是他家族的历史,连最琐碎的细节也无一遗漏,百年前由梅尔基亚德斯预先写出……奥雷里亚诺为避免在熟知的事情上浪费时间又跳过十一页,开始破译他正度过的这一刻,译出的内容恰是他当下的经历,预言他正在破解羊皮卷的最后一页,宛如他正在会言语的镜中照影。他再次跳读去寻索自己死亡的日期和情形,但没等看到最后一行便已明白自己不会再走出这房间,因为可以预料这座镜子(espejo)之城——或蜃景(espejismo)之城——将在奥雷里亚诺·巴比伦全部译出羊皮卷之时被飓风抹去,从世人记忆中根除,羊皮卷上所载一切自永远至永远不会再重复,因为注定经受百年孤独的家族不会有第二次机会在大地上出现。

这个“镜子”显然是冰块的替代物,或者说是对应物。有人会说这是不是有点牵强?虽说冰块和镜子确实有很多相像的地方。我们其实能在小说里找到一些提示。小说前面有一段提到,布恩迪亚流亡(或者说朝圣和迁徙)到马孔多之前,做过一个梦,梦见了一个冰块建造的城市,也叫做“镜子般的城市”。所以“镜子”和“冰块”(这两个意象)很早就合二为一了。

这里也提到他“没等看到最后一行便已明白自己不会再走出这房间,因为可以预料这座镜子(espejo)之城……”。西班牙语里面有一个语言游戏,很难在中文里表现出来,西语里的“镜子”和“海市蜃楼”在形式上是相似的:espejo和espejismo。冰块和镜子可以说是连接性、结构性的意象。

这种循环结构有很多的影响源。当我们谈到哪些作者影响了《百年孤独》的创作时,很多时候都会谈到福克纳。加西亚·马尔克斯自己在访谈里也提到很多次福克纳、海明威还有卡夫卡的影响。在西语美洲文学的这样一个大的文化源流里面,也有很多其他潜在影响源,很多学者都讨论过。有人认为循环结构有可能是受到奥克塔维奥·帕斯著名的作品《太阳石》影响,受到阿兹特克人的太阳历循环往复世界观影响。也有人关联到其他文本,像是聂鲁达的《漫歌》。这些都是拉美文学的经典之作能否把《百年孤独》看作散文体的《漫歌》呢?我觉得这个视野也特别有意思。很多解读可以有更大的空间,而不是局限在魔幻现实主义,这种相较而言比较单一的视角下。

我们现在回到大家非常熟悉的开头:

多年以后, 面对行刑队, 奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。那时的马孔多是一个二十户人家的村落,泥巴和芦苇盖成的屋子沿河岸排开, 湍急的河水清澈见底,河床里卵石洁白光滑宛如史前巨蛋。世界新生伊始, 许多事物还没有名字, 提到的时候尚需用手指指点点。

我们再看下一张图,这是加西亚·马尔克斯的故居,今天已经变成博物馆了。我去的那一周正好赶上马尔克斯去世,里面有很多纪念活动,挂着标语、标牌,我们就进去参观了。大家看到这个屋子新的程度,应该能够猜到这不是马尔克斯几十年前住的老屋。它确实是按老屋的原貌呈现的。但问题是,你怎么知道原貌长什么样?答案是他们重新盖这个房子时参考了《百年孤独》里的描写。这是虚构反照现实的又一例。当然,这个建筑是有忠实性的:据说他们在做复建时,专门请了当年跟马尔克斯同在外祖母家长大的妹妹做顾问。

2014年去哥伦比亚的时候,我也走了这样一段“朝圣之旅”。这张照片是在马尔克斯的故乡阿拉卡塔卡照的。小说的开头这样写道:“……湍急的河水清澈见底,河床里卵石洁白光滑宛如史前巨蛋。”我去了他家乡旁边的这条河,看到巨大、洁白的卵石,才有点明白什么是“洁白光滑,宛如史前巨蛋”。

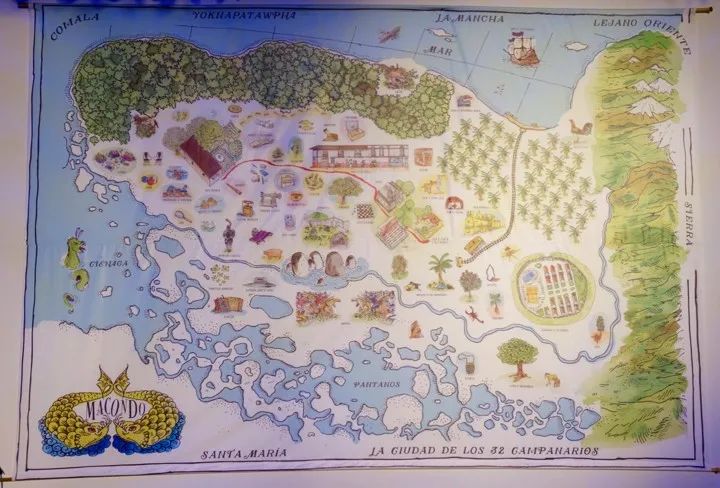

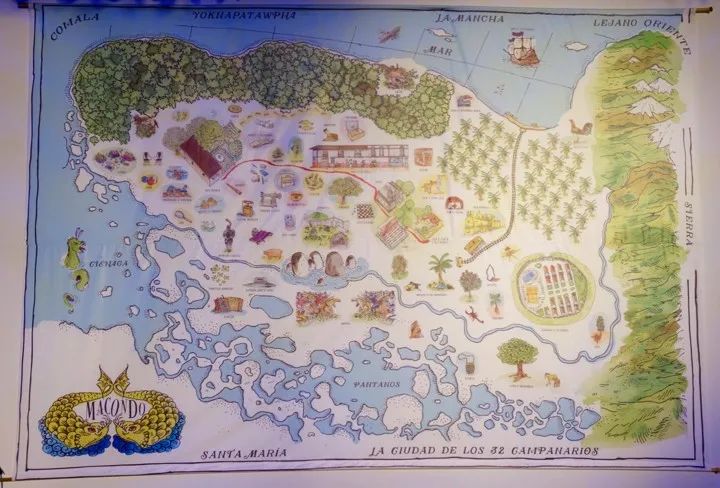

特别有意思的是,我们下来拍照时看见一个路标标牌,发现这条河已经被命名为“马孔多河”。这是个很好玩的例子,可以说象征着虚构已经侵入或反攻现实了。马孔多是加西亚·马尔克斯以自己的故乡阿拉卡塔卡的原型创造出来的小镇。有说法说“马孔多”实际上是一种树的名字。但不管怎么样,马尔克斯本人也不在乎这个东西,他觉得这个名字很有意思,就把它用上了。结果没想到多年之后,这个名字进入到了现实,他小说中原型的这条河今天都成了“马孔多河”。

我拍这张照片时站在一块大石头下面。当时天比较热,我穿的凉鞋,我拍完这张照片低头一看,发现凉鞋旁边有许多巨大的蚂蚁在来来往往。大家都知道书的最后预言应验,布恩迪亚最后一代人将会被蚂蚁吃掉。所以有很多研究者在像我一样走过这个朝圣之路后都很感慨,发现很多我们以为小说中虚构的东西,好像都能在现实中非常方便地找到原型。从这个角度,好像也能理解为什么加西亚·马尔克斯说现实才是伟大的作家,自己就是一个现实主义的作家。

我们再看下一张图,这是加西亚·马尔克斯的故居,今天已经变成博物馆了。我去的那一周正好赶上马尔克斯去世,里面有很多纪念活动,挂着标语、标牌,我们就进去参观了。大家看到这个屋子新的程度,应该能够猜到这不是马尔克斯几十年前住的老屋。它确实是按老屋的原貌呈现的。但问题是,你怎么知道原貌长什么样?答案是他们重新盖这个房子时参考了《百年孤独》里的描写。这是虚构反照现实的又一例。当然,这个建筑是有忠实性的:据说他们在做复建时,专门请了当年跟马尔克斯同在外祖母家长大的妹妹做顾问。

我在里面看到很多《百年孤独》的读者非常熟悉的东西,比如著名的“失眠小动物”。因为家里的男人都不靠谱,女人们要养家糊口,就做了很多糖果小动物卖给镇上的人,结果这些小动物把家里的失眠症传到给了整个镇子。这些人一开始是睡不着觉,后来失眠症就变成了失忆症,彻底忘掉了很多事情。

这张照片也是故居里的一个小角落,特别好玩的是它里面挂了一把香蕉模型,下面挂了个标牌,写的像注释一样:香蕉,冒号,吃前要剥皮。这种傻瓜式的、完全没必要的指示是什么意思?如果大家还记得小说里的这段情节:因为失眠引发了失忆,所以大家渐渐地连一些最基本的生活常识都忘掉了。年轻的上校——当时还不是上校——有一个天才的发明。他说:趁我们现在还没有忘记,给每一样东西都写一个标签吧,比如说这是奶牛可以挤牛奶,加在咖啡里面,就是拿铁。后来老吉卜赛人回来,他们的失眠症和失忆症才被治好。当然,这里面也有很多可以阐释的微言大义,比如说国族身份、个体意识的迷失,或者说集体失忆,也对应了刚才我略去没说的那段著名的香蕉工人罢工之后马孔多集体失忆的情节。

我们再选几个跟魔幻现实主义相关的意象简单说两句。这些都跟一种颜色有关,我在幻灯片里也用明黄色标示了出来。小说里面有黄色的火车(trenamarillo),有小黄花(flor amarilla),还有黄色的蝴蝶(mariposa amarilla)。我简单说下这三个黄色的意象。

(一)黄色的火车

这张照片也是我拍的,我当时专门去了当地的火车站。这个火车站已经没有客车通行了,这么多年来只通过一次载人客车,就是加西亚·马尔克斯2007年衣锦还乡的时候,专门开了一辆黄色专列送他回家乡。现在基本上过的都是货车。

为什么一定要黄色的火车?因为小说里面有这样一个著名的片段,描写的是火车第一次来到马孔多的情景,这个描写我觉得非常精彩。我们可能觉得一个火车来有什么了不起的,有什么可说的。但是大家要想想,这些人从来没见过火车,完全对火车没有概念。不是说我以前在某种书上看过火车的图片,今天才看见真的。这样的人第一次见到火车,你应该如何描写?这时加西亚·马尔克斯身为作家的天才笔力就显示出来了。他是这么写的:

然而到了下一年初冬,有个女人在最炎热的时候去河边洗衣,忽然她喊叫着跑过市镇中心的大街, 神情紧张而兴奋。

“朝这边来了,”她竭力解释道,“一个吓人的东西,好像一间厨房拖着一个镇子。”

这段话你乍一看有点奇怪,但越想越觉得恰切。想想看,如果一个人从来没见到火车,他第一次看见火车过来,火车头冒着烟,后面拖着一个一个的车厢。他怎么样用已知的东西描述对他来说完全未知的东西。

那一刻,市镇上的人都在一阵可怖的汽笛声和急促的喷气轰响中惊愕不已。之前几个星期,他们曾看见一队工人铺设枕木和铁轨,但没有人在意,都认为是吉卜赛人带着新花样归来,还是吹笛子打铃鼓那老一套……人们从汽笛和喷气引发的骚乱中回过神来之后,都涌上街头,看见奥雷里亚诺·特里斯特正在火车头上向他们招手。他们目瞪口呆地望着用鲜花装扮的火车在晚点八个月后首次开到。这列无辜的黄色火车注定要为马孔多带来无数疑窦与明证,无数甜蜜与不幸,无数变化、灾难与怀念。

(二)小黄花

我们再来看另外一个著名的意象:小黄花。大家看这个四格漫画,它把加西亚·马尔克斯的一生都表现出来了。最后结束时,它用自天而降的小黄花来收尾。

因为《百年孤独》里有这样的片段,特别是我们刚才提到的第一代布恩迪亚去世那一幕,从天而降的小黄花把门都堵死了。你必须要把小黄花扫掉,就像扫除积雪一样,好似北极圈或者那些很冷的地方大雪封门的景象。当然马孔多不可能下雪,下的都是花朵。“落花封门”,你得把小黄花扫开才能开辟道路,让布恩迪亚正常地出殡。

(三)黄色的蝴蝶

另外一个意象是黄蝴蝶,黄蝴蝶可说的会更多一点。

这张拍的是波哥大的图书馆,它在街头做了一个时间轨,把加西亚·马尔克斯一生的重大事件都标识了出来。你会发现最醒目的就是中间的黄色蝴蝶,成了他一生的分水岭。黄蝴蝶下面的注释是:1982年,加西亚·马尔克斯获得诺贝尔文学奖。这确实是他生命中一个里程碑式的事件。但为什么要用黄蝴蝶来标识呢?

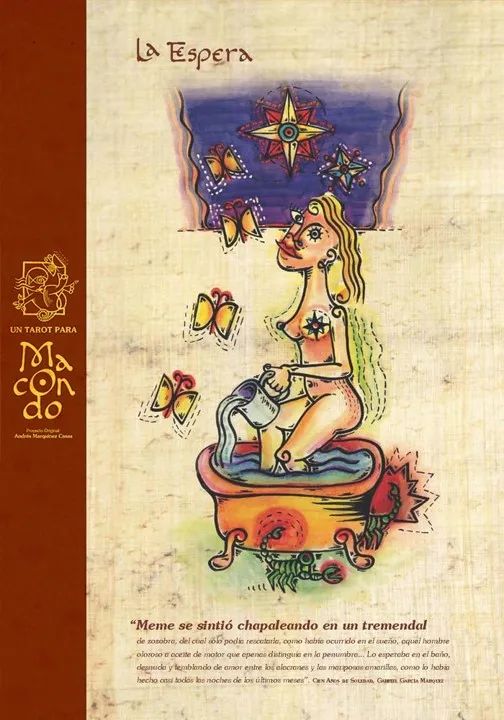

我们看下面这个很有意思,同样令人难忘的情节。这段话在书的后半部分。布恩迪亚家里有个姑娘叫梅梅,她有一个男朋友,这个小伙子有个奇特之处,他走到哪里都有黄蝴蝶来追随。所以这个姑娘在电影院里看电影的时候,哪怕是一片漆黑,没有开灯,她也知道男朋友来找他了。何以得知,因为她在一片漆黑的影院中听到了蝴蝶振翅的声响。后来他们开始幽会,因为家里反对两人恋爱,所以把梅梅禁足在家。

然后梅梅故意改变生活习惯,每天晚上洗澡的时候在浴室里跟男友约会。结果也是因为蝴蝶暴露了,被她妈妈发现了。她妈妈找到警察局长,说我们家有人偷鸡,请对方安排了一个守夜人。第二天,这个男孩再来跟姑娘幽会的时候,就被守夜人一枪放倒了。

男孩从此残废,小姑娘也被母亲送走。她长途跋涉,先是坐上火车,然后又坐上远洋的轮船,但在一路上都有黄蝴蝶在追随她。直到最后她登上轮船,一直追随她的黄蝴蝶被轮船舱室的排风扇打得粉碎,某种程度上才切断了他们之间的联系。

至少对我个人来说,作为读者,这一段其实给我留下了非常深刻的印象。这样一个男孩,他漫长的后半生都躺在那里,耳边不断有黄色的蝴蝶来振翅,但他一个字也没有向其他人吐露。哪怕别人说你是因为偷鸡挨了一枪才被打成残废,他也不肯说自己其实是去跟心爱的姑娘幽会。

他把这份爱情当做只属于自己一个人的秘密,宁可遭受别人的指指点点,也要倔强地守住这个秘密,一生中不断地“忍受着不容他安生片刻的黄蝴蝶”。从当时加勒比地区的风俗或信仰来看,我们可以把黄蝴蝶理解成情欲或爱情的象征。而加西亚·马尔克斯自己也在《番石榴飘香》和很多访谈里提到过,他在生活中真的见过这样的人,走到哪里都有蝴蝶来追随。这是一个巧妙地把现实和想象混合在一起,非常精彩的天才创造的意象。

这张图我非常喜欢,也是我最近才找到的,在这里跟大家分享一下。这是一位艺术家做的一套马孔多塔罗牌,里面有一张叫“等待”。牌上的场景是这个姑娘在等着情人来幽会,身边环绕着黄蝴蝶。

这张图就比较羞耻了,这是2014年我还年轻时参加活动的照片。我跟麦德林的一位大学校长一起参加了一个仪式。看到图片上呈现的场景,大家估计已经猜到了,这是纪念加西亚·马尔克斯的仪式。在场的每个人几乎都拿了一朵黄颜色的花,有玫瑰,也有其他的花,就是刚才我们提到的黄色小花的意象。我之所以厚着脸皮拿出来分享,是因为觉得这个场景非常有意思。大家请看,我和这位校长手里都拿着一个白色的纸盒。这纸盒是干什么的?请看下一张更加尴尬的场景——我们是在放飞蝴蝶,为了向加西亚·马尔克斯致敬。他们非常有想法,临时安排了这个环节,说我们两个人一起放飞蝴蝶来致敬马尔克斯吧。然后工作人员跟我说,因为时间太仓促,没买到黄颜色的蝴蝶,就买了点白蝴蝶,你们凑合用一下。他还特别嘱咐我说:你放飞蝴蝶的时候,要轻轻地敲一敲纸盒,因为运输的时候为了避免伤害蝴蝶,会用较低的温度让蝴蝶在盒子里休眠。所以你要敲几下,让蝴蝶醒过来,回到大自然的自由之中。

这是2015年,我去参加波哥大国际书展。一般这种国际书展都会有一个主宾国,2009年法兰克福书展的主宾国就是中国。但波哥大国际书展却选了一个虚构的主宾国:马孔多。照片上就是主宾国马孔多的展馆,非常漂亮的夜景——这张照片显然不是我能拍出来的。下面是我们在马孔多展馆内部的座谈,跟一位来自巴西的马尔克斯译者,聊得很愉快。

四、恶魔之眼、《阿莱夫》与翻译的寓言

《百年孤独》里有一个细节是我特别想跟大家分享的,请看这张图:

大家如果去土耳其旅行过,可能都见过或买过类似的纪念品。这其实是一种护身符。一般来说护身符都会有特定的抵抗功能,护身符,你护的是谁呢?《百年孤独》里有这么一处细节描写,就在刚开始的地方。

从来到的那一刻起,她就一直坐在摇椅上吮手指,一双受惊的大眼睛打量着所有人,不曾流露出能听懂别人提问的迹象。她穿着已显破旧的黑色斜纹布衣裳,脚上是漆皮脱落的短靴。头发拢到耳后,用黑带子束住两个发髻。披肩上的图案沁染汗渍已无法辨认,一颗食肉动物的犬牙配上铜托系在右手腕上当作抵抗mal de ojo的护身符。……

这个护身符在西语里叫做mal de ojo,有一种译法是“眼睛的疾病”——西语mal作为名词确实有疾病的意思。这是一个特定的文化符码,一个很有意思的文化现象。碰巧我在做别的东西的时候对这个稍有了解,觉得挺好玩的,就想分享给大家。

mal de ojo相当于英文里面evil eye,有人叫“魔眼”、“毒眼”、“魔目”、“恶毒的眼睛”,有很多译法,但指的都是同样的现象。这是一种非常古老的信仰,几大洲的人类学研究里面都有涉及,分布非常广泛。这些人相信有些生物能用目光给其他生物造成伤害,甚至是致命的。其中一个标志性的动物我们西语里面叫做Basilisco。这种神话生物在很多西方文学的源流里都有出现,比如说塞万提斯的《堂吉诃德》。我在这里举了彼得拉克的一首诗做例子:

极西有奇兽

形貌温且安

孰知双睛蕴

杀机存其间

良言劝观者

未可定睛看

周身尽无碍

其目不可观

这些文学作品都提到这样一种动物,它能用眼睛给大家造成伤害。那这种生物到底长什么样呢?我找了一张好玩的图,大家可以看一下。

据说它是公鸡下的蛋,由毒蛇孵出来,就会生出叫做蛇怪的东西。正好前一阵我又看加西亚·马尔克斯自传,中文译名是《活着为了讲述》,里面就提到说有一次他的外祖母看到一只长得很奇怪的鸡,下了一个很奇怪的蛋,就说这是蛇怪的蛋,要赶紧毁掉。

这里说的蛇怪就是西方传说里这种神奇生物,至少可以追溯到普林尼的《自然史》,西语的很多材料也提到过它。它的特点是用眼睛看到什么,什么就会死。博尔赫斯有一本书叫《幻想动物志》,里面专门提到这种动物,说这种蛇怪生活在荒野里。严格来说并不是它生活在荒野,而是它生活在哪里,哪里就变成了荒野。比如说他一抬头,天空中正好有飞鸟经过,他看到哪只,哪只鸟就会掉下来成为它的食物。它的眼睛有致死的威力,是一种很可怕的神奇生物。

这种蛇怪其实是有天敌的:鼬。我们常见的黄鼠狼就是鼬科动物。我找到过一本很好玩的书,一本中世纪流传下来的毒物大全,告诉你被什么东西咬应该用什么治。里面就提到被蛇怪咬了该怎么办。我觉得这个有点多余:我看到蛇怪的时候就已经死了,根本谈不到中毒后用什么治的问题。它里面说得非常详尽:蛇怪咬的伤口呈金黄色,你要用它的天敌鼬科动物来治疗,捉一只鼬把它研成粉末(这太惨了),用红酒冲服,就可以治蛇怪的毒。这有点像我们一开始说的卡彭铁尔提出的“神奇现实”,他们真的相信有这样的神奇生物存在。

至少在西语的文学源流里,能找到很多像蛇怪那样用眼睛杀人的例子。很多文艺复兴时代的诗人特别喜欢用蛇怪的意象——《堂吉诃德》里至少用过一次。这个意象被用来比拟那些艳若桃李、心如冰霜的女人,那些长得非常美丽,但是对自己的追求者不假辞色的贵夫人。她们被比作蛇怪,因为她们威力和吸引力太大,却拒绝了我,一下就能置我于死地。所以诗人们特别喜欢用这个可怕的意象来比拟自己的心上人,体现一种受虐式的、求之不得的痛苦,痛并快乐着。民间诗歌里也有很多例子,我找了几个可以说是西班牙古乐府里的民歌,有很多用眼睛杀人的用法,非常好玩,比如说:

我的黑姑娘

双眼不一般

一个时辰杀的人

赛过死神干一年

女士,

您有一双杀人眼;

官府为什么

不把它们依法严办?

你的那双眼睛

一定有个当市长的父亲,

虽然又抢掠又杀人

却没有人敢质询。

这里面还有一个很重要的源头,或者说变体。在希伯来《圣经》里,《摩西五经》也提到摩西在何烈山上见到神的时候,这位上帝就像蛇怪一样,你看见他,就要付出生命的代价,所以你不能见他的面。这些看似风马牛不相及的东西:蛇怪、文艺复兴时期的贵妇人、民间的美少女和《圣经》中的神,他们好像没什么关联,却都被眼睛杀人——evil eye,邪恶的眼睛——这样一个文化符码或信念贯穿起来,这点在《百年孤独》里也有体现。

我还想再说一下《百年孤独》跟其他拉美文学之间的关联、互文(intertextualidad)的关系。比如说著名的上校之死,就在《百年孤独》的靠后的地方。这位上校经过了无数的暗杀,可以说度过了丰富壮阔的一生,最后心灰意冷,退居林下。他在自己家里著名的营生就是打造小金鱼,然后重新融化,再重新打造,做这样西西弗斯似的工作。最后对他的死是这样描写的,说犹太人又回来了,他站在自家的小花园里往外看。他已经很老了,看着种种场景,骆驼过来了,小丑过来了,金光闪闪的女人骑着大象过来了,有这么一段描写,我没有把中文翻译成西文,就把形式重点标出来了,大家即使不会西文也能看出文体的特色。

Vio una mujer vestida deoro en el cogote de un elefante. Vio un dromedario triste. Vio unoso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón yuna cacerola. Vio a los payasos haciendo maromas en la cola del desfile……

这里有好多形式整齐的排比句,每句的第一个词都是一样的。这个词是西文里第三人称单数一般过去时,意思是“他看见……”。为什么加西亚·马尔克斯在这里面会用这么整饬的排比句,他完全可以用不同的方式来描写这个场景。有学者和细心的读者认为这很可能是在向另外一部拉美文学经典致敬。

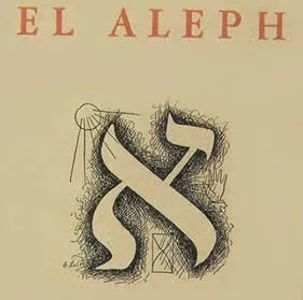

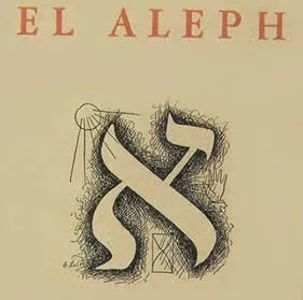

《百年孤独》里面有太多这样的地方。所以加西亚·马尔克斯说:我有很多挤眼睛的地方,在向我的前辈,我的先行者挤眼睛,也可能在向我的同行扮一个鬼脸。但你得明白他的梗在哪儿,才能get到他想戏仿和致敬的是什么。这里致敬的很有可能是博尔赫斯的著名短篇《阿莱夫》。《阿莱夫》的情节很有意思,也并不复杂。在布宜诺斯艾利斯前情人的家里,小说主人公被告知如果自己躺在地砖上看的话,在通往地下室的第十九节楼梯上——说得非常具体,煞有介事——他会看到一个小小的球状物体,这个东西就是阿莱夫,用的是希伯来文中的第一个字母,意味着万物起源。

《阿莱夫》中间有一段非常有名,即使你不会西文,你也能看出来跟《百年孤独》那段的相似之处。每一个分句的开端都是一样的,都是非常简短的两个字母的词。如果稍微学过一点西班牙语,就能看出这是第一人称单数的一般过去式。这段话写的是“我”在这样一个小小的球状体里,看到了世界万象,大千世界都在这样一个小小的球体里同时呈现。

我们刚才看到《百年孤独》的最后一段,两者之间也有非常微妙的关联。我觉得很有可能也是加西亚·马尔克斯有意为之的。因为他提到在最后破译羊皮卷时,一百年的家族历史都有瞬时呈现。什么叫瞬时呈现?就像《阿莱夫》那样。

我们用人类的文字来表现,只能说完一句,再说下一句。我们受到叙述和语言的限制,只能采用线性的关系,但他想描述的是瞬时并发的情景。不是我现在看见这个,下一秒又看到了别的。他用这么整齐的句子排比,想表现的就是我一瞬间看到了所有。这是一个不可能的经验,也是《阿莱夫》的神秘之处。

加西亚·马尔克斯在《百年孤独》的最后想呈现的也是这样一幕。他瞬间看到了整个百年的经历,不是从一开始看到最后,而是全部在瞬时发生。我们夸张一点说,这是在时间之外的瞬间里,也可以说时间停止的瞬间里,看到了一切。

我看到浩瀚的海洋、黎明和黄昏,看到美洲的人群、一座黑金字塔中心一张银光闪闪的蜘蛛网,看到一个残破的迷宫(那是伦敦),看到无数眼睛像照镜子似的近看着我,看到世界上所有的镜子,但没有一面能反映出我……我看到曾是美好的贝亚特丽丝的怵目的遗骸,看到我自己暗红的血的循环,我看到爱的关联和死的变化,我看到阿莱夫,从各个角度在阿莱夫之中看到世界,在世界中再一次看到阿莱夫,在阿莱夫中看到世界,我看到我的脸和脏腑,看到你的脸,我觉得眩晕,我哭了,因为我亲眼看到了那个名字屡屡被人们盗用、但无人正视的秘密的、假设的东西:难以理解的宇宙。

这里我们给了中文翻译的节选,大家有兴趣可以看一看。这是一个密度极高的景象呈现。它想达到的就是这样的效果。

接下来请大家看这张图——怎么画风变了,变成了日风了。放这张图不是乱入,是有道理的。这张是我专门截的字幕:“你能再一次写下所有的名称吗?”这张截图出自寺山修司的《再见箱舟》。我想用这部日本电影中的一幕来收结我对《百年孤独》的杂谈,这部《再见箱舟》完全可以说是《百年孤独》的日版改写。里面的人物、场景都是日本风格的,但很多的主题、意象其实都有再明显不过的对《百年孤独》的致敬、戏仿或者说改编。大家有兴趣可以看一下。

最后还是回到我们的标题:“别了魔幻现实主义”或“别魔幻现实主义了”。从1982年加西亚·马尔克斯获诺贝尔文学奖后,“魔幻现实主义”可以说影响了不止一代中国作家。但在中国读者对拉美文学的接受史中,有些学者已经敏锐地观察到,很多中国作家对“魔幻现实主义”的接受更多的是在技法层面。(至少在当时)大家会觉得这是一个出人意表的技法,把它当成一种新的花样继承下来。

可能有意无意地忽略掉,这个标签同背后非常具体的历史语境、国族意识的建立和政治诉求有着不可分割的关联。今天它已经成了在介绍拉美文学作品时候摘不掉的标签:这也是魔幻现实主义,那也是魔幻现实主义,这个是穿裙子的加西亚·马尔克斯,那个是马尔克斯的继承人……如果给人的感觉很不魔幻,大家就觉得不够拉美。

“魔幻现实主义”这样的一个术语,曾经在拉美文学的译介中起到了可以说是催化剂的作用,非常有力地促进了拉美文学的传播和读者对它的认知。但在今天的语境下,可能要考虑到,从某个层面上,它从催化剂变成了一种遮蔽物,客观上遮蔽了我们对拉美文学多元性、丰富性的认知。

所以今天我故意耸人听闻地起了“别了,魔幻现实主义”这样标题党式的题目,其实也是想打破这个标签对今天的拉美文学,或者说至少是西语美洲文学的垄断。我们希望能够看到更多看似并不魔幻,但同样精彩的拉美文学,看到它更丰富多彩的面貌,而不是限制在对拉美文学的相对单一的、刻板的想象之中。这个就是我的一点小小的心愿,作为西语文学的研究者和译介者。当然也是因为时间和能力的关系,很多内容没有能充分的展开,再次感谢大家的耐心和宽容。